こんにちは。住まい事業推進課の鈴木です。

以前の記事では「直帰率」「離脱率」の違いを書きました。

では今回はその二つの数字を、特に地域を絞って事業を展開する企業はどのように見ればいいかを説明していきます。

前回の記事では

【直帰率】

閲覧開始数のうち、そのページから他のページに遷移せずそのサイトから離脱した数

と説明しました。

ではこの閲覧開始数というのはいつ起こることでしょうか?

①検索

②他のページからのリンク

③直接(ブックマークやメール、アプリからの遷移など)

大きく分けると主にこの3つになります。

そのうち、一般的なサイトで一番多い流入経路は①の検索からの流入です。イエタテにおいては現在80%前後が自然検索からの流入になります。

つまり「閲覧開始数が多い=検索からの流入が多い」ということになります。

例えば

このページは「リビング 間取り」と検索すると検索結果の上位に表示されます。「リビング 間取り」というキーワードはgoogleだけでも700〜800/月ほど検索されますので、それだけでも相当なアクセスを稼ぐことができます。

しかし、ここで一つ問題が。

イエタテの事業圏域は静岡県内〜愛知県三河です。では「リビング 間取り」というキーワードを検索する人はどこに住んでいるのでしょうか?ほとんどが静岡県外、愛知県外です。県外の方にとって、「静岡県及び愛知県三河工務店を紹介する」というイエタテの役割は不必要なものです。となると、必然的に直帰率は高くなります。ちなみに上のURL先ページの直帰率は84%とかなり高い数字です。

これが全国展開するサイトでしたら、ユーザーの多くが商圏に入るので直帰率は大切です。が、地域を絞って事業展開するサイトでしたら直帰率を過度に意識する必要はありません。もちろん、回遊率を上げるための改修をしなくていいというわけではありません。ただ、改修をしても直帰率が急激に下がることがないので、直帰率だけを見て「意味なかった」と判断することはよくないということです。

それでも直帰率を意識すべき場合もあります。

①自社の名前で検索流入されている場合

②WEB広告を行なっている場合

③「エリア+キーワード」

①はつまり「イエタテ」を含む検索をされた場合です。このキーワードで検索するユーザーはそのサイトを見ることを目的としています。にも関わらず直帰した場合は、よほど大きな問題があると言えます。

②について、現在ではWEB広告はかなり詳細にターゲットを絞れるようになっており、事業圏エリアに絞って広告をすることができます(100%正確ではありませんが…)。つまりエリアの問題が解決する以上、直帰率は意識する必要があるのです。ただし、あくまでサイト活用を目的とした広告か、コンバージョンを目的とし、ランディングページを作った広告かで、求める直帰率は変わってきます(後者の方が直帰率は高くなりがちです)。

③については例えば「静岡 工務店」で検索してイエタテに入ってきた場合などです。エリア問題が解決するうえ、キーワードによっては完全に狙っているターゲットが流入してくれます。この場合に直帰率が高いと「ターゲットの流入はあるが、サイトを使用していただけていない」というかなり勿体無い状況であると言えます。

では離脱率はどうでしょうか?

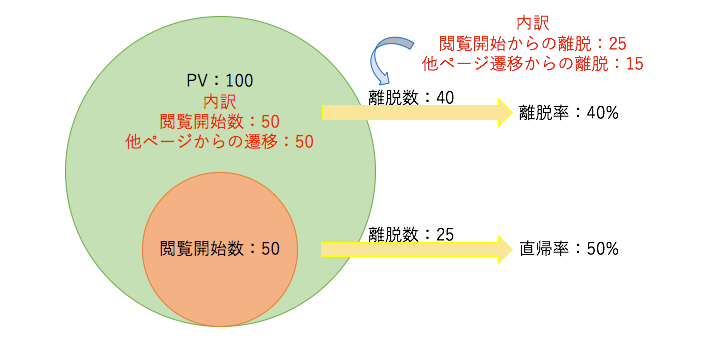

前回出てきた下の図

こちらを見ると離脱率につながる離脱数の中に「閲覧開始からの離脱:25」とあります。これは直帰率につながる下の矢印の「離脱数:25」と同じ数字です。ここが増えれば増えるほど、離脱率につながる離脱数も同じだけ増えます。つまり直帰率が上がれば離脱率が上がるのです。

となると離脱率が高い=悪いページということは一概には言えなくなります。意外と大切なのは上の図で言う「他ページ遷移からの離脱」の数です。これは「ちゃんと目的を持って入ってきたのに離脱した」という意味なので、この数が多い場合はページ要素を見直す必要があります。この数は解析でパッとわかるものではありませんが、計算をすれば分かります。

【まとめ】

①地方で事業を展開するサイトでは直帰率を気にしすぎないようにすべき

②いくつかのケースにおいて、直帰率は重要な指標になる

③離脱率はそのままの数字でなく、直帰率や閲覧開始数と併せて考える

しずおかオンライン中途採用社員も、積極募集中!

しずおかオンラインののスタッフとして、地域の魅力を伝える仕事です。

くわしくはこちら!

新築・リフォームを考える住宅取得世代のための

住宅情報専門メディア